par Michel Etchessahar

La Fraise de Pessac, des siècles d’histoire

Avant-propos

1. Le genre Fragaria (=fraise)) appartient à la famille des Rosacées, comprenant des arbres fruitiers (pomme, pèche, cerise, abricot), des espèces herbacées fruitières (fraise, framboise) et des plantes ornementales (rose).

2. Le genre Fragaria est composé de 20 espèces sauvages de différents niveaux de ploïdie (11 diploïdes, 5 tétraploïdes, 1 hexaploïde et 3 octoploïdes) et d’hybrides interspécifiques, le plus connu étant le fraisier cultivé octoploïde Fr.x ananassa.

3. Le vrai fruit du fraisier n’est pas la fraise, mais ces petits grains en surface, qui craquent sous la dent, les akènes.

4. Le latin Fragaria nous a laissé le mot fragance (=parfum).

Ce qui a fait le charme de la fraise de Pessac, c’est qu’elle a réussi à préserver tout au long des siècles, outre sa couleur et son goût à nul autre pareil, une grande partie de son mystère. Aujourd’hui, nul ne doute plus raisonnablement de son ancienneté : d’ailleurs, si l’on en croit Raphaël Saint-Orens, auteur d’une monumentale histoire de Pessac en quatre volumes, Pessac était réputé, bien avant la Révolution, pour la qualité de ses vins et de ses fraises. En réalité, la seule chose posant encore aujourd’hui problème concerne son origine exacte. Deux thèses – que vous trouverez en annexe – sont en présence :

– l’une, illustrée par un article de Pessac en Direct de 2011, reprend la théorie selon laquelle la fraise de Pessac proviendrait de la difficile reproduction au 18e siècle d’une magnifique espèce chilienne mâle, hélas stérile, trouvant finalement chaussure à son pied (dépourvu d’étamine), grâce à une plantureuse et avenante variété de Virginie ;

– l’autre version, contenue dans un texte bien connu de l’excellent Florence Mothe des années 1990, le fait venir d’encore plus loin, d’une variété autochtone germano-wallonienne.

Á l’origine était la fraise des bois

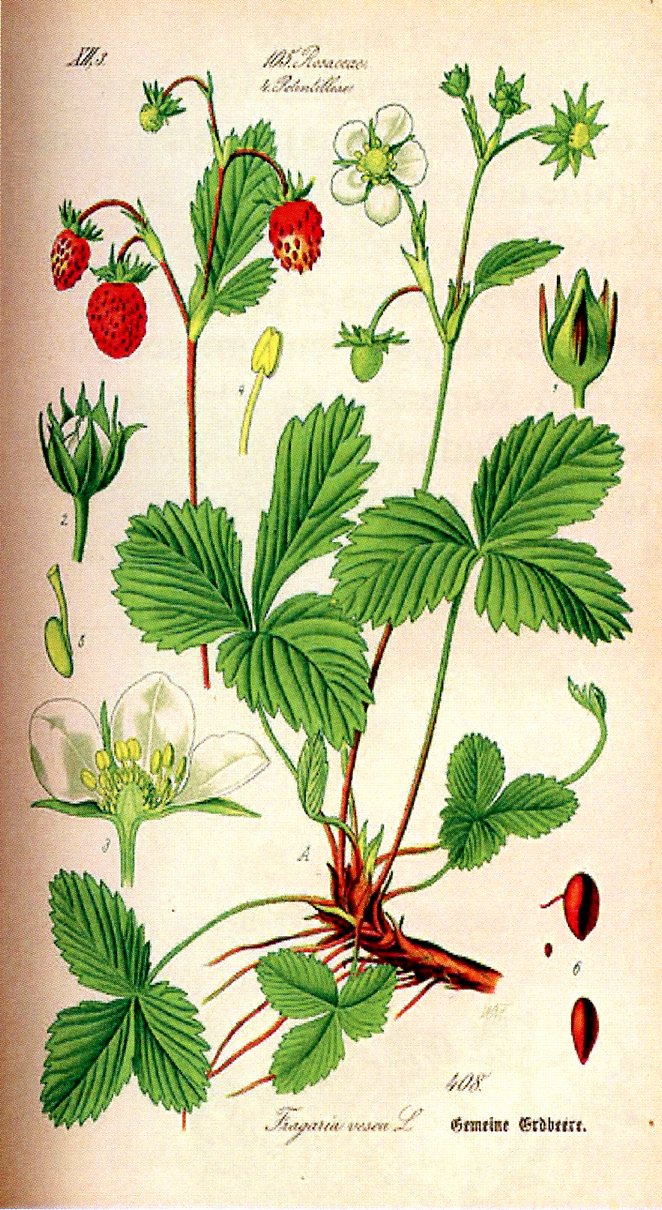

Seule était présente en Europe, depuis la Préhistoire, l’odorante et parfumée fraise des bois (Fragaria Vesca). Elle était connue des Romains et des Grecs, quoique assez peu présente dans le bassin méditerranéen.

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, elle régalera les palais les plus délicats :

– en 1324, elle est déjà cultivée à Arras (Hôpital Saint-Jean en Estrée), mais d’abord pour ses qualités médicinales ;

– les premières preuves de culture de la fraise des bois pour sa chair remontent à 1368 (12 000 pieds plantés au jardin royal du Louvre sous Charles V !) ;

– mais déjà, vers l’an 900, un certain Jules de Berry, – en remerciement d’un merveilleux dessert aux fraises -, avait été anobli, et dénommé « fraise » ! Ce monsieur Fraise ira vivre en Écosse sous le nom de Frazer, puis Frazier, avant de (re)faire souche en Savoie quelques siècles plus tard sous le nom de Frézier. Et, chose incroyable, c’est à un descendant de ce Monsieur Fraise (devenu Frézier) que l’on doit la quasi-totalité de nos fraises actuelles.

La Renaissance découvre deux autres fraises sauvages…

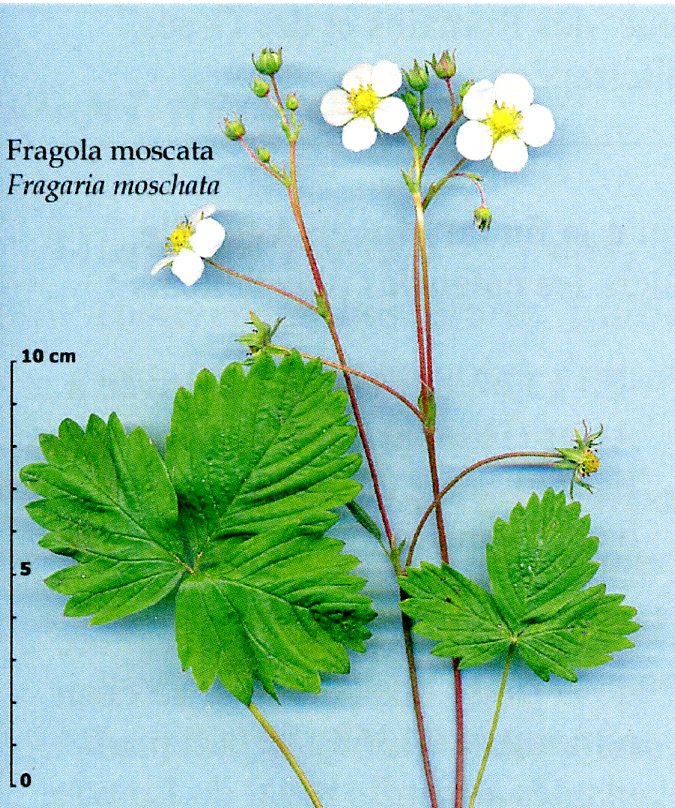

Á partir du 16e siècle, l’espèce autochtone Fragaria moschata (fraise musquée), souvent appelée « Capron ») va supplanter l’antique fraise des bois (Fr. Vesca) en Allemagne et Belgique actuelles, puis dans la moitié nord de la France. Ses fruits, quoique moins colorés et plus tardifs, étaient appréciés pour leur grosseur et leur parfum. Répandue des alpages d’Europe du Sud jusqu’en Russie et Sibérie, elle fut cultivée jusqu’au 19e siècle.

Une autre variété indigène sauvage, Fragaria viridis (fraise verte appelée « fraisier étoilé »), fut cultivée en France et en Angleterre, mais très faiblement : même améliorée, cette espèce ne donnait que de petits fruits. Abandonnée depuis lors.

Ainsi que la fraise de Virginie (Fragaria Virginiana)

Lorsque les Européens découvrirent le continent américain, ils furent émerveillés par la taille et surtout la saveur de ses fraises, notamment par l’espèce virginienne, qu’ils vont importer en Europe au 16e siècle.

Mais quel pays d’abord ? Jacques Cartier y fut bien présent avant 1540, mais sembla davantage intéressé par l’or et les diamants (qui, par parenthèse, s’avérèrent en réalité être de la pyrite et du quartz !), alors que Sir Grenville vint certes un peu plus tard, mais ses premiers colons ramenèrent de nombreuses plantes en Angleterre (de même que les Hollandais).

Le fraisier de Virginie, plus vigoureux et plus rustique que les fraisiers européens de l’époque, prendra de l’importance dans les cultures (surtout en Angleterre) dans la deuxième moitié du 18e siècle.

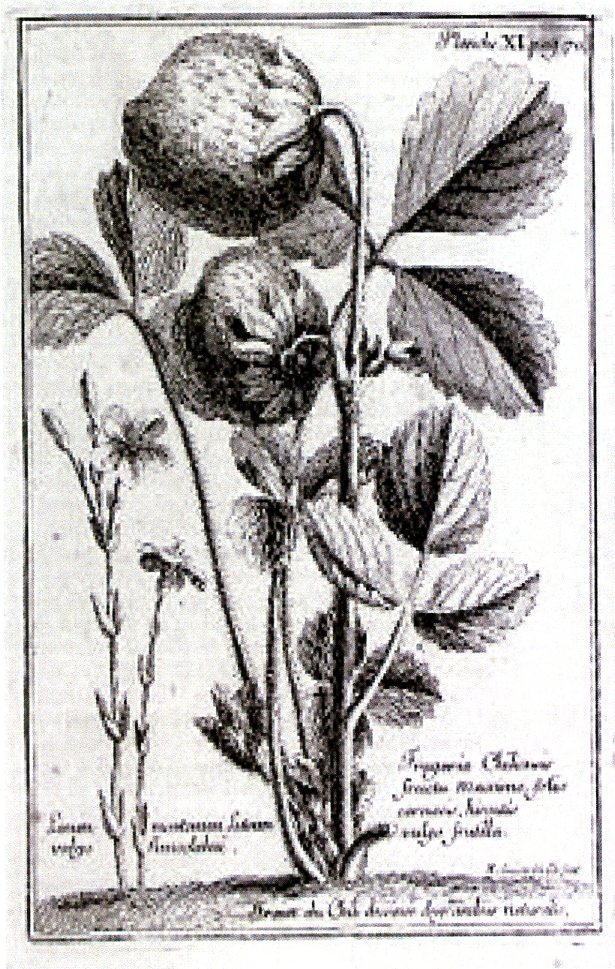

N.B. Par la suite, une autre espèce américaine (la fameuse fraise du Chili) sera – déjà – introduite une première fois en Europe par de nombreux botanistes au 17e siècle.

Cependant, l’introduction la plus importante et la mieux connue de la fraise du Chili (notamment par ses nombreux écrits, cartes et croquis), sera sans conteste celle du colonel Amédée François Frézier en 1714.

Où Amédée François Frézier, descendant de Monsieur Fraise, ramène la sienne (Fragaria Chiloensis)

Des plans aux plants :

Parti en 1712 de Saint-Malo sur un navire marchand pour ramener en secret les plans des fortifications espagnoles de la côte Pacifique, cet ingénieur militaire, précurseur des Lumières, ramena à Marseille, deux ans plus tard, cinq fraisiers du Chili (sur la vingtaine de plants embarqués).

Malheureusement, ses plants, aux grandes fleurs fort prometteuses, refusèrent le plus souvent de donner des fruits.

Après multiplication par stolons, un grand nombre de ces plants furent envoyé dans tous les jardins botaniques du royaume où cette stérilité fut également constatée.

Dans les rares cas de fructification, de bons observateurs constatèrent à l’époque que ce fraisier du Chili était proche de celui de Virginie (la génétique confirme aujourd’hui que les deux espèces sont octoploïdes, quand la Mischata est hexaploïde, et la Viridis diploïde, comme la Vesca.

Par malchance, Frézier avait rapporté des plans sans étamine, incapables de fructifier seuls. Après cette observation, une culture du fraisier du Chili fut effectuée, mélangé avec d’autres espèces pollinisatrices.

De la pollinisation d’u fraisier du Chili par un fraisier de Virginie naquit (d’abord à Plougastel en 1740, puis un peu partout en France, entre 1750 et 1756) un hybride alliant la grosseur de la chilienne à la saveur de la virginienne.

Compte tenu de son parfum, cet hybride fut nommé « fraisier ananas » avant d’être nommé « F.x ananassa » par le célèbre botaniste de Louis XVI, Duchesne.

La fraise de Pessac pourrait bien venir de là

Dix-huit variétés locales, issues de cet hybride, naîtront ainsi au milieu du 18e siècle dans les régions françaises et ailleurs en Europe, au même moment, notamment en Angleterre et en Hollande. La fraise de Pessac pourrait fort bien trouver là son origine, semblant seule à avoir conservé intact à ce jour, dans notre pays, son aspect, sa couleur et son goût inimitable : celle de Plougastel, – toujours existante – perdant pour sa part très vite son apparence d’origine, du fait de nombreux croisements successifs.

En effet, la fraise du Chili, pollinisée par d’autres espèces, fut cultivée à Plougastel de 1740 à la fin du 19esiècle (avant d’être relancée récemment), alors que l’espèce hybride F. x ananassa, apparue vers 1750, remplaça progressivement ses deux parents en culture (elle fut ensuite introduite aux USA, où de nombreux croisements avec le fraisier de Virginie donnèrent l’actuelle gamme de fraisiers modernes).

La fraise de Pessac prenait déjà le train sous la Restauration

La présence de la fraise de Pessac était signalée « antérieurement à la Révolution, dans notre commune, renommée par ses vins et par ses fraises » (Livre de Pessac, p.331).

Mais sa célébrité dépassait de beaucoup son périmètre d’exploitation : ainsi, des vendeuses en proposaient dans de grands plateaux en osier.

Bientôt, leur réputation sera telle, que sera transportée par corbeilles spéciales jusqu’à la table royale, cette fameuse « damnation des gourmets ».

Ces paniers ovales de 1820, de bois et d’osier, étaient fourrés de paille, avant d’être groupés dans une grande malle en osier, pour le transport jusqu’à Paris.

Les paysans locaux l’appelaient Bourrue, peut-être par son caractère rustique, et plus tard, nous le verrons, Crémone, dans les études et publications, par référence à une lignée de pépiniéristes du 19esiècle, qui effectuèrent nombre de croisements (une autre variété réputée, aujourd’hui disparue, porta ce nom : la Crémone de Sarcelles).

Vin et fraises faisaient bon ménage à Pessac, et pas seulement pour se mélanger idéalement avec du sucre. Notre Bourrue savait aussi se montrer altruiste : elle était cultivée, intercalée dans les vignes, dans les Joualles, pour protéger nos nobles cépages de diverses maladies.

Vers un retour de la fraise de Pessac dans nos vignes ?

Le destin de nos joyaux locaux semblait ainsi indéfectiblement lié, comme le témoigne cette archive notariale de 1885, où un charpentier vend à un cultivateur de Cantarane, une pièce de fonds, en nature de vigne, implantée de fraisiers, au lieu du Luc.

Mais si la vigne a – difficilement – survécu depuis, notre Bourrue, aussi rustique et résistante fut-elle, a très mal supporté, trois semaines durant, le mètre de neige tombé en février 1956.

Elle est, depuis, même si de rares privilégiés ont réussi à la sauvegarder dans leur jardin – et essentiellement dans leurs serres – portée officiellement disparue.

L’heure étant actuellement à l’écologie et au développement durable, il serait peut-être temps de revenir à la sagesse de nos anciens, et de protéger de nouveau les règes de nos vignes par nos bonnes vieilles Bourrues, plutôt que par des pesticides et autres fongicides.

La Fraise de Pessac

Pessac aura marqué à sa façon l’Histoire de France : la preuve avec la Fraise de Pessac, ambassadrice de la commune durant près d’un siècle sur les marchés de l’Hexagone…

Contre toute attente, la fraise est un sujet d’histoire, un vrai, banal seulement en apparence, surtout lorsqu’il s’agit de cette variété un peu oubliée qu’est la Fraise de Pessac. Pour l’historien Jacques Clémens, médiéviste renommé, mais féru de l’histoire locale à laquelle il contribue régulièrement, c’est l’occasion de faire revivre une page d’histoire qui se confond avec l’émergence du bourg de Pessac au milieu du XXe siècle. Dans le sillage de la révolution industrielle telle qu’elle s’élabore dans l’Hexagone, le Second Empire voit en effet un développement sans précédent de l’aménagement du territoire, des moyens de transport tels que le chemin de fer et de la recherche scientifique dans tous les domaines. Bien entendu, ces phénomènes s’alimentent mutuellement. Le secteur agronomique, lui aussi, profite de cette expansion tous azimuts, et l’une des petites reines des marchés parisiens est cette fraise de Pessac élaborée en terre girondine.

Des créateurs visionnaires

Les années 1850 consacrent en effet un âge d’or de la fraisiculture, à l’image de cette “crémone” (du nom de son inventeur, un certain Crémont) élaborée du côté de Sarcelles, ou de la belle bordelaise, créée par Lartey en 1854. Á la même époque, Vilmorin crée le “fraisier ananas”, cultivé à grande échelle dans les vignes des environs de Bordeaux. Pessac va investir ce marché naissant, et sous la houlette d’agronomes et de pépiniéristes “visionnaires”, se spécialiser dans la fraise de qualité obtenue par hybridation à partir de plusieurs variétés venues du Chili et de Virginie. Croisés avec la fraise des bois que l’on trouve en abondance dans la région, ils donnent naissance à un fruit goûteux qui se conserve facilement et trouve un débouché naturel grâce à l’exportation. La fraise de Pessac devient donc l’ambassadrice de la commune autant qu’elle stimule son dynamisme économique. Comme le souligne Jacques Clémens, Pessac était déjà dans l’Europe industrielle et agricole dans les années 1860, en concurrence avec les fraises des espèces créées par les Anglais et qui tendaient à monopoliser les marchés parisiens. Il faut feuilleter les premiers numéros de L’Horticulteur de la Gironde – car parallèlement à cette révolution agronomique, c’est toute une littérature qui s’élabore sur le sujet – pour saisir, sous les enjeux apparemment modestes touchant à ce fruit minuscule, le sens de l’Histoire.

Une page se tourne

Le destin de la fraise de Pessac est pourtant un peu triste. Dans les années 1950, la renaissance de l’exploitation viticole s’accompagne d’évolutions culturales qui excluent désormais les fraises des rangs de vignes où elles s’épanouissaient depuis plus d’un siècle. La fraise de Pessac a malgré tout survécu dans les mémoires. Avec sa “fête du vin et de la fraise”, le pionnier Raphaël Saint-Orens a d’ailleurs contribué à la célébrer jusque dans les années 1980. Une manière de prouver que cette histoire-là, faussement banale, ne charrie pas seulement les souvenirs : elle a aussi beaucoup de saveur.

Pessac en Direct

La Fraise de Pessac ou « Belle de Bordeaux »

par Florence Mothe

Alors que chacun conserve en mémoire le goût inimitable de la fraise de Pessac qui fut cultivée en joualle dans la région bordelaise jusqu’aux replantations des vignobles rendues nécessaires par les terribles gelées de 1956, le botaniste peut s’étonner que la fameuse « Crémone » n’ait suscité que bien peu de littérature. Dans les ouvrages locaux, on en cherche vainement la trace dans les Propos du Paysan de Jean-Pierre (édités par l’auteur à Mauriac). Le guide Clause, bible des jardiniers de l’entre-deux-guerres, n’en fait pas mention. Comme le remarque fort justement Jacques Barrau, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle, dans la préface du catalogue de l’exposition Du Jardin du Roy au Jardin des Plantes : « Nombre de variétés ont porté le nom de la localité où elles se sont distinguées. Á quoi renvoie cette façon de choisir des plantes légumières ? Les lieux géographiques en question ne sont pas forcément ceux où les variétés ont été créées. Il arrive que le terroir se prête singulièrement bien à la culture d’une plante, que l’agriculteur sache déceler les potentialités particulières, fasse jouer ses compétences, montre une attirance pour cette activité. L’ensemble de ces circonstances favorables donne naissance à un produit unique. Á l’intersection d’un faisceau de facteurs naturel et culturels, il forme l’assise d’un système dont aucune composante ne doit être négligée. Cette élaboration complexe obéit à un assemblage de soins attentifs, d’observations et de techniques : le degré d’achèvement sera fonction de la rigueur observée ».

Il semble que ce soit la cas pour la Fraise de Pessac. Fragaria moschata s’est trouvée exaltée par plusieurs facteurs : le terroir des graves et les alluvions anciennes de la terrasse type « Pessac-Léognan » aux composantes parfaitement distinguées par les géologues, la fraîcheur bienfaisante apportée par trois affluents de la Garonne, le Peugue, le Serpent et le Lartigon, les chaudes températures du climat girondin et le savoir-faire des jardiniers locaux.

Car Fragaria Moschata est un des rares fruits autochtones européens et présente la particularité d’être resté presque indemne de mutations depuis la première étude consacrée à ce fruit déjà très ancien en 1766.

Appelé à l’époque chaperon, capiron, capiton ou capronnier sexe mâle, puis tout simplement capron, la Fraise de Pessac est la forme emblématique locale de la Fraise Musquée, cultivée depuis le Moyen Âge. Poitou, dans sa Pomologie Française, écrit : « C’est le plus anciennement cultivé dans nos jardins. C’est l’individu femelle de l’espèce primitive dont on trouve l’individu mâle dans nos bois, lequel est désigné vulgairement sous le nom de « fraisier coucou » parce qu’il ne produit pas de fruits. Il succède aux fleurs fécondées des fruits coniques, rétrécis cependant auprès du calice, longs de trois centimètres et couverts d’une assez grande quantité de graines achaines 1 jaunes ou rouges saillantes ou très peu enfoncées. »

Dans Le Fraisier, sa botanique, histoire et culture, le Comte Léonce de Lambertye souligne cet élément : « Un souvenir de ma jeunesse se rattache au fraisier qui nous occupe. Il y a trente ans, j’habitais dans le Bourbonnais. Dans le potager du Château de Blanzat, près de Montluçon, existait une très longue planche de caprons communs, le long d’un mur à l’est. On avait laissé filer les pieds mâles et femelles, de telle sorte que la terre était couverte d’un tapis de feuilles. On n’en prenait aucun soin. Cependant, chaque année, on récoltait assez pour les besoins de la table. Le goût particulier de cette fraise me plaisait extrêmement. M’étant fixé depuis en Champagne, je regrettais chaque année d’avoir laissé passer l’occasion de posséder ce fraisier que je retrouvais nulle part quand, m’étant procuré la Belle de Bordeaux, j’eus la satisfaction de retrouver dans cette variété des qualités identiques au capron commun ».

Ce récit coïncide exactement avec l’histoire des fraisiers conservés au Jardin de Mongenan, rescapés des gelées de la vigne, et laissés libres de se reproduire durant près de quarante ans sans que jamais leur fructification ne se soit amoindrie. La Crémone de Mongenan ou Fraise de Pessac ou Belle de Bordeaux présente comme tous les caprons un goût sui generis qui la sépare de façon très tranchée des autres fraisiers.

Désignée au Moyen Âge sous le nom de Fragaria Elatior Regalis, cette variété est étudiée dans une annexe du Dictionnaire encyclopédique et méthodique de La Marck, tome II en 1786. Dès 1809, les pépiniéristes s’étant attribué ses mérites, Déterville peut citer le Caperonnier parfait, le Caperonnier hermaphrodite, le Caperonnier Royal, celui de Bruxelles, et celui de Fontainebleau. En 1842, il en est fait mention dans le Catalogue de la Société d’Horticulture de Londres où Lindley père l’aurait acclimatée. On l’appelle ensuite, en raison de son parfum, le Capron framboise puis Déterville le baptise « Fraise abricot ». D’Angleterre viendra le « Mostruous Haubois » et la Belle Bordelaise couronnera les quarante variétés décrites qui ne relèvent que de l’unique déclinaison de la Fragaria Elatior Regalis ou Moschata.

Dans le Jardin fruitier du Muséum, publié en 1868 par J. Decaisne, la Fraise de Pessac est ainsi décrite : « Fruit moyen, mais variant beaucoup de volume et de teinte. Un long espace sans graine sous le calyce. Peau d’un rouge vineux, graines très fines, chair butyreuse, abricotée, très sucrée, ayant parfois une mèche violette au centre, d’un parfum exalté. Ce fruit est le plus riche en sucre de Canne de tout le genre fraisier ». Si l’on apprécie à son juste prix l’allusion au sucre de canne, l’historique présente néanmoins de l’intérêt : « Ce fraisier dont Duchesne ne connaissait pas la patrie et que Miller croyait américain est aujourd’hui regardé comme indigène. Le premier échantillon spontané est, je crois, celui trouvé par Thuillier qui le nomma Fragaria Magna. Il existe dans l’Herbier du Muséum. Plusieurs botanistes ont, depuis, trouvé ce fraisier à Versailles. Son introduction dans les jardins remonte à une époque reculée. Il en est fait mention dans les ouvrages de Besler et de Gaspard Bauhin. Duchesne, à qui rien n’échappait, avait déjà remarqué que les fleurs de ce fraisier contiennent toujours des organes mâles et des organes femelles, bien que l’un des deux sexes soit toujours prédominant.

Le volume des fruits du Fragaria Elatior est très variable. Ils sont en général d’une grosseur moyenne mais atteignent quelquefois la grosseur d’un œuf de pigeon. Leur saveur est très sucrée, très relevée, très musquée. La chair est fondante, très juteuse.

Il est cultivé en France sous le nom de Capron, et en Angleterre sous le nom de Hautbois. Les principales variétés françaises sont le Capron framboisé, la Fraise abricot et la Belle Bordelaise. En Angleterre, on estime le Prolific Hautbois et le Royal Hautbois. »

Même si l’historien doit se méfier des extrapolations, il ne lui est pas interdit de suggérer que Pessac soit redevable envers nos amis britanniques de deux fameuses exportations : l’Enseigne de Pontac 2 et la Fraise de Pessac, devenue en 1864 la commerciale Crémone, parce que M. Crémont, pépiniéristes à Houdan, s’en était fait le propagateur zélé.

Merveilleux vestige d’un art de vivre local qui renonce à disparaître, la Fraise de Pessac fut régulièrement vendue à Porte-Neuve jusqu’au milieu du 20esiècle et confortait les chiches revenus des vignerons. En 1937, par exemple, les fraises de Mongenan avaient été mûres à partir du 12 mai et les femmes les avaient cueillies en trois jours pour un salaire de 10 Francs par jour.

Aujourd’hui, la Ville de Pessac a décidé de ressusciter la « Belle de Bordeaux ». Des pieds mères ont été prélevé en 1993 dans les collections du Jardin Botanique de Mongenan. Élevés conjointement dans les serres municipales pessacaises et dans celles du Jardin des Plantes à Paris, ils devraient rapidement permettre de retrouver les plants de Fragoria Elatior si prisés dans les siècles anciens.

Notes

- Ou akènes.

- Cabaret londonien où étaient commercialisé par la famille de Pontac, propriétaires du Château Haut-Brion au XVIIeet XVIIIesiècles les vins déjà fameux du domaine.

Vu dans la presse

Laurie Bosdecher, La fraise refait surface, Sud-Ouest, page 20b, 11 août 2012 : Ambassadrice de la commune pendant un siècle, la Belle de Pessac a été cultivée pour les industriels puis a disparu.

La Fraise

Poème d’Héliodore Gallienne, poétesse bordelaise inhumée à Pessac (1896-1966) publié dans Hommages (1964).

Pour Monsieur le Docteur Jean-Claude Dalbos*

Au Verger souveraine, on l’appelle sa rose

(Et Ronsard ne voudrait ce beau titre changer),

Celle que l’on admire avant de la manger

Dans l’émerveillement de son apothéose.

Fleur et fruit à la fois : le papillon s’y pose,

Du bien-aimé printemps, gracieux messager,

Symbole du désir qui viendra voltiger

Obstinément, jusqu’à la fin, sur la chair rose.

Vous l’avez deviné – et sans même la voir! –

Elle est à vous, mais vous êtes en son pouvoir,

C’est pour elle, ces gais carillons à la ronde.

La Grande Ville, émue, a capté le signal

Et jusqu’à l’Océan, bientôt, menant le bal,

La Fraise de Pessac embaume la Gironde.

* Jean-Claude Dalbos : maire de Pessac de 1959 à 1977 et 1983 à 1989.

Article de Sud-Ouest (1962)

Le prix littéraire « La Fraise d’Or »

à Mme Héliodore-Gallienne

Le jury de l’Office municipal de tourisme s’est réuni pour décerner le prix de la « Fraise d’Or » à l’auteur du meilleur envoi de trois sonnets à la gloire de Pessac.

Cette tâche a été particulièrement délicate, car de nombreux envois faisaient preuve d’un talent certain.

Voici les lauréats :

1er Prix : Mme Alice Héliodore-Galienne, 136, rue Judaïque, à Bordeaux

2ème Prix : Mme Simone Montagnani, rue Charles-Péguy, à Pessac

3ème Prix : M. Paul Baudenon, 84, allées des Peupliers, à Bordeaux-Saint-Augustin.

D’autres sonnets qui n’ont pas été primés, mais qui sont tout de même remarquables, seront publiés dans le journal « L’Avenir de Pessac ».

Le prix de la « Fraise d’Or » sera remis officiellement au cours d’une grande manifestation, qui aura lieu dans le courant du mois d’octobre. Les lauréats seront prévenus personnellement du jour de la remise de leur prix par l’Office de tourisme.